北京协和医院

三级甲等 综合医院 国营

北京协和医院是集医疗、教学、科研于一体的现代化综合三级甲等医院,是国家卫生健康委指定的全国疑难重症诊治指导中心,最早承

北京海淀区医院排行榜排名靠前的医院有 中国人民解放军总医院、 北京大学第三医院、 北京大学口腔医院、 北京大学肿瘤医院、 北京大学第六医院、 中国中医科学院西苑医院、 北京世纪坛医院、 武警总医院、 海军总医院、 空军特色医学中心、

【展开】

一、历史沿革

中国人民解放军总医院前身是中国协和医学院第二临床学院,1953年10月,总后方勤务部卫生部决定将“中国协和医学院第二临床学院”改为“军委直属机关医院”。1954年7月,总后方勤务部卫生部将“军委直属机关医院”改为“中国人民解放军第三0一医院”。1957年6月,国防部批示“中国人民解放军第三0一医院”番号撤销,改称为“中国人民解放军总医院”。军医进修学院是以解放军总医院为依托建设和发展起来的,始建于1958年11月,1962年停办。1979年6月,经中央军委批准恢复军医进修学院。1986年9月批准正式列入全军院校编制序号。2004年全军整编将三0四医院更名为三0四临床部,对外称解放军总医院第一附属医院,列入解放军总医院编制序列。

二、基本情况

解放军总医院是全军规模最 大的综合性医院,集医疗、保健、教学、科研于一体,是国家重要保健基地之一,负责中央、军委和总部的医疗保健工作,承担全军各军区、军兵种疑难病的诊治,医院同时也收治来自全国的地方病人。

全院共展开床位4400余张,其中院本部3400余张,三0四临床部1000余张。共设临床、医技科室103余个,其中耳鼻咽喉-头颈外科、骨科、老年医学等6个国家 级重点学科,8个全军重点实验室,13个全军医学专科中心,13个全军医学研究所,1个全军医学专病中心。

医院拥有先进的医疗、科研仪器,有正电子发射计算机断层成像仪(PET)、含3.0T在内的不同类型的核磁共振、含64排在内的螺旋CT、体外震波碎石机、含3100在内的数字减影血管造影机、彩色多普勒超声检查仪、治疗用直线加速器、X刀、电镜、ECT、激光聚焦显微镜、流式细胞仪、准分子激光仪等国际一 流的医疗设备19702余件,价值百万以上医疗设备316余台,总价值19.4亿元人民币以上。雄厚的技术力量和先进的诊疗手段,促进了医院技术水平和医疗质量的不断提高,临床初诊与确诊符合率达99.36%,危重病人抢救成功率达90.48%,治疗有效 率达97.93%。2008年门诊量408万人次, 日均门诊量1.1万人次,收容病人12.5万人次,开展各种手术6.56万例。同时,医院每年开展250多项新业务、新技术,形成了明显的技术特色和优势,使许多疑难病得到有效诊治,许多复杂手术和重大抢救获得成功,一些诊断治疗技术达到国际先进水平。

医院位于北京市复兴路28号院,占地面积118.8万平方米,建筑面积110.07万平方米。

三、学科建设

医院技术力量雄厚,有专业技术人员4000多名,其中:高级专业技术职务人员859名,中国工程院院院士6名。享受政府特殊津贴281名,国家有突出贡献的中青年专家12名,获南丁格尔奖2人,现有国家 级学会主任委员19人,候任主任委员7人,副主任委员9人,全军医学科委会各专业委员会主任委员19人,副主任委员36人。既有一批知识渊博、造诣精深、誉名中外的老专家,又有一批经验丰富、素质优良、具有突出专科特长的中年技术骨干,还有一大批基础理论扎实、勇于开拓进取、在专业技术领域脱颖而出的后起之秀。

军医进修学院是一所以继续医学教育为基础、临床医学研究生教育为主体的新型院校,是国务院学位委员会首批批准具有博士、硕士学位授予权的单位之一,为全军培养高层次临床医学人才。1996年被批准为临床医学博士后流动站;2000年被批准为口腔医学博士后流动站;1998年被批准为全国首批开展临床医学博士、硕士专业学位试点单位。35个 学科专业招收博士研究生,45个学科专业招收硕士研究生。现有博士研究生导师180名、硕士研究生导师286名,在校博士研究生270余名,硕士研究生390余名,年招收进修生1000余名 。

医院与100多个国家和地区的医学院校、医疗科研单位开展了广泛的学术交流和技术合作,每年有700多名技术人员出国进修和技术合作,有400多名国外专家来院访问、讲学。先后聘请了150余名国外著名学者担任名誉教授和技术顾问。

四、主要成果

医院经过57年的建设,已发展成为技术人才密集、临床学科齐全、仪器设备先进、整体医疗水平较高,在国内外享有较高声誉的现代化医院 ,被评为全国百佳医院、全国百姓放心医院。医院通过了总后勤部卫生部组织的“三级甲等”医院评审,被联合国儿童基金会、世界卫生组织、国家卫生部评为“模范爱婴医院”。还是全军计划生育、优生优育技术中心。医院始终坚持为部队服务的方向,保 证军队伤病员优先就诊、住院,连续十年被评为全军为部队服务工作先进医院。

党中央、国务院、中央军委和总部首长对解放军总医院十分关心,寄予厚望。1992年7月7日,中共中央总书记、国家主席江泽民为总医院题词“建设第一 流的解放军总医院,为提高部队战斗力服务”。之后又为我院书写院名、院报等题词,为医院建设发展给予极大关心和鼓舞,全院同志不辱使命,牢记嘱托,始终坚持以病人为中心的服务宗旨,坚持姓军为兵的办院方向,坚持质量第一,病人第一,安全第一的服务理念,敬业爱岗、热忱服务、精益求精、创新发展,尽早把医院建设成医德、医术兼优,人才、成果两旺,理、工、医紧密结合,医、教、研协调发展的国际一 流的研究型医院。

五、所获荣誉

有专业技术人员3600多名,其中:高级专业技术职务人员1000余名,中国工程院院院士5名。被总后评为“一代名师”3名,“伯乐奖”2名,“科技银星”6名,“科技新星”2名。

医院通过了总后勤部卫生部组织的“三级甲等”医院评审,被联合国儿童基金会、世界卫生组织、国家卫生部评为“模范爱婴医院”。还是全军计划生育、优生优育技术中心。医院始终坚持为部队服务的方向,保 证军队伤病员优先就诊、住院,连续十年被评为全军为部队服务工作先进医院。

2009年全院承担各级别科研课题740余项,在研经费3.1亿元。 近5年获国家科技进步奖12项(一等奖2项,二等奖10项),获北京市科学技术奖21项(一等奖4项,二等奖13项,三等奖4项),获军队奖172项(科技进步奖52项,医疗成果奖120项)。2008年国内论文总数在全国医疗机构中排名第一(3056篇),国内论文被引次数在全国医疗机构中排名第一(10214次),MEDLINE收录论文数在全国医疗机构中排名第二(307篇),SCI收录论文数在全国医疗机构中排名第十一(122篇)。医院主办的《军医进修学院学报》,编辑出版的《中国医院感染学杂志》、《中华肝胆外科杂志》、《中国医学影像学杂志》、《中国激光医学杂志》14种被列为国家核心期刊。

六、先进设备

医院拥有先进的医疗、科研仪器,有正电子发射计算机断层成像仪(PET)、含3.0T在内的8台不同类型的核磁共振、含64排在内的9台螺旋CT、3台体外震波碎石机、含3100在内的6台数字减影血管造影机、15台彩色多普勒超声检查仪、治疗用直线加速器、X刀、电镜、ECT、激光聚焦显微镜、流式细胞仪、准分子激光仪等国际一 流的医疗设备,总价值12亿多元。

北京大学第三医院(简称“北医三院”)建于1958年,国家卫生健康委委管医院,集医疗、教学、科研、预防、康复与保健为一体的综合性三甲医院。2018年底,在岗职工5157人,开放床位1891张。医院有36个临床科室、10个医技科室。有27个博士点、1个临床博士后流动站。在岗博士生导师57人,中国科学院院士1人、中国工程院院士2人,国家千人计划1人,国家自然科学基金杰出青年基金获得者3人、科技部“973”首席科学家1人、教育部“长江学者特聘教授”2人,2人入选国家级“新世纪百千万人才工程”,青年千人计划1人,国家自然科学基金**青年科学基金获得者4人,卫生部突出贡献专家10人。

北医三院脊柱外科是国内最强的学科,生殖医学中心的治疗方法最全面、规模是国际**之一,中国大陆首例试管婴儿在此诞生。运动医学研究所是新中国最早成立、国内**的中国奥委会指定运动员伤病防治中心。眼科在眼外伤、角膜移植、白内障和青光眼等方面处于国内第一方阵;消化科在溃疡病发病机制研究及治疗、早期胃癌的诊疗等领域居国内前列;心血管内科在冠心病介入治疗、心脏病人康复治疗、心血管临床与基础协调发展等方面成绩突出;成形科、职业病科是国内率先成立的临床特色学科。

经过几代人的共同努力,北医三院已跻身国内三甲医院第一方阵。医院拥有20个国家临床重点专科:骨科、药剂科(临床药学)、病理科、专科护理、检验科、消化科、妇科、产科、职业病科、耳鼻喉科、心血管分子生物学与调节肽重点实验室、呼吸内科、神经内科、普通外科、泌尿外科、眼科、麻醉科、康复医学科、成形科(整形外科)、运动医学科。妇产科为国家妇产疾病临床医学研究中心,产科、康复医学科为国家产科专业、国家康复医学医疗质量管理和控制中心。

十多年来,北医三院门、急诊量始终居于北京市前列。2018年,服务门诊患者403万余人次,急诊患者近27万人次,出院患者逾11万人次,完成手术6.3万例次。平均住院日为5.51天/人次。在北京市DRGs(疾病诊断相关组)综合评价中,北医三院各项主要管理指标达先进水平。在北医三院出院患者中,有三分之一来自全国各地。

北医三院有18个北京市住院医师规范化培训专业基地、2个国家卫生健康委员会专科医师规范化培训基地、2个北京市住院医师规范化培训技能考核中心。作为北京大学临床医学院,每年有近800名医学生、350余名博士生、硕士生。同时,承担着1500余名进修医生和近400名北京市住院医师规范化培训任务。每年有100个国家级和北京市级继续医学教育项目。

北医三院有3个教育部创新团队:骨科、运动医学研究所、妇产科;3个教育部重点实验室:辅助生殖、分子心血管学(参与)和视觉损伤与修复(参与);1个国家卫生健康委重点实验室:心血管分子生物学与调节肽;8个北京市重点实验室:磁共振成像设备与技术、脊柱疾病研究、生殖内分泌与辅助生殖技术、心血管受体研究、运动医学关节伤病、幽门螺杆菌感染与上胃肠疾病、眼部神经损伤重建保护与康复、神经退行性疾病生物标志物研究及转化。

截至2018年底,北医三院35个学科156人次担任中华医学会等主系列学术团体二级分会副主委以上任职;16个学科36人次在中国科技论文统计源期刊收录杂志副主编以上人职。

北医三院为第一完成单位,乔杰院士团队牵头的“配子胚胎发育研究与生育力改善新方法的应用”研究荣获2017年国家科技进步奖二等奖,“生殖细胞发育的表观遗传调控机制及体外干预方法研究”项目荣获2018年中华医学科技一等奖;骨科刘忠军教授团队牵头的“3D打印钛合金骨科植入物的临床应用与关键技术研究”荣获2018年北京市科学技术奖一等奖。

2018年,北医三院辅助生殖技术系列研究成果作为改变民生的临床技术**代表,入选“伟大的变革——庆祝改革开放40周年大型展览”。

近年来,医院集团化发展初具规模。2018年,受张家口市人民政府和崇礼区政府委托,全面接管崇礼区人民医院,北医三院崇礼院区揭牌;受北京大学指派,与延安市政府正式签约,托管延安市中医医院,北医三院延安分院揭牌;与首都机场集团公司合作,接管北京首都国际机场医院,北医三院首都国际机场院区揭牌。2019年,与兵器工业集团合作,接管兵器工业北京北方医院。海淀北部医学中心建设稳步推进,北医三院顺义院区进入筹备阶段。集团化发展战略为学科发展赢得了宝贵的空间,也为医院未来合理布局提供了前所未有的机遇。

北医三院秉持以患者为中心的服务理念,持续提升医疗服务质量,重视人文关怀,关爱老年群体健康,以强烈的社会责任感积极投身公立医院改革。近年来不断提高管理水平,参与多个国家级重大项目和课题的研究,取得成果被政府相关管理部门所采纳。在临床路径、优质服务护理工程、对口支援、医联体建设、援藏援疆支边等方面发挥了国家级医院的作用。同时,医院还承担着国家重大活动的医疗保障工作,承担着重大突发事件的医疗救援任务。近年来,出色完成了北京奥运会、建国六十周年庆典、抗震救灾、健康快车、埃博拉出血热病人救援、非洲“光明行”、历次全国“两会”等各项医疗保障任务。

医院连续多年荣获多项荣誉。荣获全国文明单位、全国卫生文化建设先进单位、全国医药卫生系统先进集体、全国医药卫生系统创先争优活动先进集体、全国综合医院中医药工作示范单位、首都十大疾病科技攻关与管理工作核心单位等,神经内科、心血管内科、眼科、运动医学研究所、药剂科等荣获“全国青年文明号”荣誉称号,医院被中华全国总工会授予“模范职工之家”称号。

2018年,北医三院迎来六十华诞,金秋十月,中国医院创新发展峰会暨北医三院建院60周年学术研讨会在北京国际会议中心召开。大会以“创新点亮未来”为主题,与国内外同行共同探索新时代大型医院创新发展之路,引起国内同行的广泛关注。拥有60年历史的北医三院,积淀历久弥新的医院文化,充满朝气与活力。全体北医三院人将继续秉承“团结、奉献、求实、创新”的院训精神,以精湛的医术和高度的责任感承载生命的重托,为建设“国家级医疗中心、高水平的疑难重症诊治中心、临床医学研究中心和医学人才培养基地”而努力奋斗!

北京大学肿瘤医院(北京肿瘤医院、北京大学临床肿瘤学院、北京市肿瘤防治研究所)始建于1976年,是一所由北京大学、北京市医管局共管的三级甲等肿瘤专科医院。

北京大学肿瘤医院设有34个临床科室,14个医技科室,17个基础研究科室,开放床位776张。全年门诊量66万人次,年收治病人7.8万人次,手术近1.6万例。医院职工近2400人,在编职工中正高级职称124人,副高级职称211人。

北京大学肿瘤医院有国家重点学科1个(肿瘤学)、国家临床重点专科2个(肿瘤科、病理科)、北京市重点学科4个(北京市胃癌防治中心、北京市乳腺癌防治中心、北京市影像介入治疗中心、超声诊断中心)、北京市中医管理局重点学科1个(中西医结合科暨老年肿瘤科),全国名老中医药专家传承工作室1个,北京学者工作室1个,是恶性肿瘤发病机制及转化研究教育部重点实验室、恶性肿瘤转化研究北京市重点实验室。

北京大学肿瘤医院现有工程院院士1名、长江学者奖励计划特聘教授2名,自建院以来先后有3人获国家自然科学基金杰出青年、11人获突出贡献专家,38人获政府特殊津贴。现有教授39名、副教授 64名、博士研究生导师50名、硕士研究生导师 62名。

医院自成立以来,致力于胃癌、乳腺癌、肺癌、结直肠癌、肝癌、食管癌、恶性淋巴瘤、恶性黑色素瘤、泌尿系统肿瘤、妇科肿瘤、头颈部肿瘤、骨肿瘤、软组织与腹膜后肿瘤等各种肿瘤的诊断和综合治疗。其中胃癌的研究两次获得了国家科技进步二等奖。

研究所建所以来,在肿瘤学基础理论研究、常见主要肿瘤的临床诊断与治疗、胃癌、食管癌高发区现场的预防干预研究等领域均有创新与领先的成绩,在国内外颇具影响。

北京大学肿瘤医院是全国肿瘤学博士学位授权点和博士后流动站。医学教育涵盖本科生、硕士生、博士生、博士后以及进修生、职工的继续教育。每年定期举办全国临床肿瘤医师进修班和国家继续教育项目全国性学习班。

北京大学肿瘤医院与许多国际知名肿瘤研究机构建立了密切的合作关系,每年不断有国内外专家学者来院参观、考察、讲学,进行科研协作与学术交流。医院也不断有科研、临床、医技专业人员出国访问、进修、短期工作或参加国际学术会议。

北京大学肿瘤医院以建设患者首选的国际化肿瘤集团中心为自己的发展愿景,坚持内生式发展、外延式增长两个发展方向,实施国内前列、国内顶尖、国际知名三个发展阶段,采取过硬的品牌学科、优秀的管理团队、顶级的专家队伍、人性化的医院文化思想四项发展措施,让每一位肿瘤患者在就医中获益。

地址:中国北京市海淀区阜成路52号联系电话:0086-10-8812 1122传真:0086-10-8812 2437邮编:100142

网址:http://www.bjcancer.org

北京大学第六医院(北京大学精神卫生研究所、北京大学精神卫生学院)是北京大学精神病学与精神卫生学的临床医疗、人才培训与科学研究基地,是世界卫生组织(WHO)北京精神卫生研究和培训协作中心,也是中国疾病预防控制中心的精神卫生中心。

北京大学的精神病学专业创建于1942年,为北京大学医学院附属医院设立的神经精神科。1951年北京大学医学院第一附属医院建立精神病院,1954年成立精神病学教研室。

1966年迁址到北京医学院第三附属医院,为该院精神科。

1982年2月26日世界卫生组织确定医院为国内第一家精神卫生研究和培训协作中心。

1987年2月《中国心理卫生杂志》正式创刊出版发行,杂志编辑部挂靠在医院。

1989年至1999年成立北京医科大学精神卫生学系,共招收六届本科生。

1992年10月6日迁入现址,增加北京医科大学第六医院名称。

1993年卫生部批准医院建立部属的精神卫生学重点实验室。

2000年4月北京大学与北京医科大学合并后,更名为北京大学第六医院、北京大学精神卫生研究所。

2002年2月教育部批准医院为精神病与精神卫生学重点学科。

2002年6月中国疾病预防控制中心所属精神卫生中心成立,挂靠在医院。

2002年7月成立北京大学临床心理中心,挂靠在医院。

2007年成立公共卫生事业部,作为国家精神卫生项目办公室, 执行中央支持地方重性精神疾病管理治疗项目。 2011年获国家临床重点专科建设项目。

2014年6月痴呆诊治转化医学研究北京市重点实验室落户医院。

2014年10月以排名第一的成绩被正式认定为国家精神心理疾病临床医学研究中心。

2014年10月北京大学-Lieber转化神经精神医学联合研究所落地医院。

历任行政领导:

2001年3月,于欣副主任医师任副所长、副院长,主持工作

2004年7月至2013年7月,于欣主任医师任所长、院长

历任党委领导

1981年1月至1984年8月,沈渔邨教授任党委书记

1984年8月至1986年3月,李从培教授任党委书记

1986年3月至1987年9月,陈二乔同志任党委书记(任期内病故)

1987年12月至1994年6月,张津萼研究员任党委书记

1995年4月至1998年4月,王玉凤教授任党委书记

1998年4月至2003年4月,周东丰教授任党委书记

2003年4月至2012年10月,黄悦勤教授任党委书记

2012年10月至2020年12月,王向群主任医师任党委书记

医疗服务

医院始终秉承“以科学精神体现人文关怀”的理念,以循证医学为基础, 以求实创新为动力,为患者提供最优质的临床服务。经过几代人的不懈努力, 形成了综合实力卓越、亚专科齐备、特色病种鲜明的医院特色。设有综合病房两个,收治来自全国各地的急症、重症、难治的精神障碍患者;设有特需医疗病房一个,面向高端人群和国外使领馆的外交人士;设有老年、儿童、临床心理病房、睡眠医学科病房等亚专科病房以及酒药依赖和进食障碍等特色病种病房,为相关人群提供专科的精神卫生服务。门诊设有普通门诊、专家门诊、特需门诊、中西医结合门诊、神经内科门诊、多专家会诊以满足不同层次、不同问题患者的就诊需求;还设有进食障碍、成瘾行为、睡眠障碍、记忆障碍、行为分析治疗、精神疾病康复咨询、心理治疗、老年儿童等相关专业门诊,以满足就诊者对专科或特殊方向的咨询和治疗需求。

医院是国家食品药品监督管理局指定的精神科药物临床试验基地,自1997 年以来,共完成了百余种精神科药物的新药临床试验和疗效验证。

健康教育和自助团体在精神康复中具有十分重要的作用,发动患者和家属参与到精神疾病康复的全过程是医院的医疗特色之一。多年来医院定期举办戒酒互助会(AA)、痴呆患者家属联谊会、精神分裂症家属联谊会、老年期痴呆家属联谊会、抑郁症患者自助团体、进食康复联谊会、强迫症患者生活发现会等活动。北京市孤独症儿童康复协会也挂靠医院,定期组织孤独症儿童家长培训班和家属联谊活动。以上团体组织的各项活动为改善患者生活质量,提高其社会功能和社区再适应奠定基础。

护理服务

北京大学第六医院建立于1980年,至今已40载。而医院的精神科护理文化可追溯至1951年医院前身北京医院学第一附属医院精神病院建立的时候,“废除普遍约束患者, 让精神疾病患者大解放,过正常人生活”,正是医院护理前辈的志愿,也是医院护理团队继承的宝贵精神财富。几代六院护理人,都为消除医院住院环境与综合医院的差异, 为患者缓解疾患苦痛、减轻患病耻感进行着探索和实践。

建院40年来,护理部在“以科学精神体现人文关怀”的院训指导下,陆续推出了“以人为本,关爱生命”的护理工作理念、“科学、人文、关爱”的护理品牌。在护理学科建设、护理质量控制、护理教学科研、护士培养、拓展护理社会公益服务等方面不断进取。2010年医院首批被确立为全国“优质护理服务示范工程”试点精神科专科医院之一,在全国率先开展优质护理服务工作,落实从患者入院到出院的责任制整体护理。同年成为精神科专科护理教学基地。每年接收来自全国的专科基地学员及进修护士,培养高质量的护理专业人才。医院作为北京大学的护理专业见习/实习基地,教学水平得到业界普遍好评。医院护理学科多年来深耕于精神科优质护理服务、医院护理管理模式、护士培训体系、护理信息化建设、专科护理等多项工作,为我国精神科护理的发展贡献了力量。

科学研究

北京大学第六医院是国家精神心理疾病临床医学研究中心,拥有国家卫健委唯一的精神卫生学重点实验室,为教育部批准的精神病与精神卫生学国家重点学科。北京大学精神病学/心理学进入全球基本科学指标数据库(ESI)前1%,成为国际高水平学科之一。在中国工程院院士沈渔邨教授、中国科学院院士陆林教授等精神病学专家的引领下,北大六院建立了以院士、长江学者、国家杰出青年基金获得者、“973”计划首席科学家、教育部新世纪优秀人才、国家优秀青年科学基金获得者、博士研究生导师等为学术带头人、中青年科研人员为骨干的临床及基础研究队伍,形成了以心身医学、生物精神病学、社会精神病学、儿童精神病学、临床精神病学、精神药理学六个领域为方向的科研团队。历年来医院承担多项国家级、省部级和国际合作项目,并获多项重大科研奖励。

2014年10月23日,北京大学第六医院被科技部、国家卫健委和总后勤部卫生部正式认定为国家精神心理疾病临床医学研究中心。由北京大学第六医院牵头并联合北京大学心理与认知科学学院、中国药物依赖性研究所等共建单位共同组建的国家精神心理疾病临床医学研究中心,旨在针对临床研究瓶颈问题,开拓临床研究创新体系,建立以多目标、多任务研究方案为基础的新型临床研究模式;构建规范化、高质量的协同研究网络和多中心研究平台,开展多中心、大规模、高质量的精神心理疾病临床研究,提高全国精神心理疾病预防、诊断、治疗和康复的综合服务水平,切实解决临床关键问题。

国家精神心理疾病临床医学研究中心将充分把握国际精神心理疾病领域的最新发展趋势,适应我国精神心理疾病和临床研究不断发展的需要,整合国家和区域临床医学研究资源和研究力量,发挥中心引领、网络协同的优势,为开展重大精神心理疾病领域的新型临床研究搭建公共服务平台和完善的专病信息资源平台。不断创新方法与机制,针对常见重大精神心理疾病目前的防治现状和存在的问题,通过顶层设计和协同网络建设,制定战略性研究方向, 力争在精神心理疾病研究中取得重大突破,取得更多有实际应用价值和理论意义的原创性研究成果,推动精神心理疾病临床医学快速且可持续的发展。

在心身医学研究领域,围绕病理性情感记忆和睡眠医学范畴内的重大科研问题,致力于成瘾、抑郁症、睡眠障碍等精神心理疾病的发病机制和干预策略研究,开展了一系列系统性和原创性的研究工作:提出了干预病理性记忆的新模式、成瘾防复吸治疗的新理念,在国际上首次提出“唤起-消退”心理学范式可用于消除成瘾记忆,为药物成瘾的治疗提供了新的干预途径和理论依据;发现了快速抗抑郁的新靶点和在睡眠中治疗精神心理疾病的新方法,对于精神心理疾病的防治具有重要理论意义和应用价值;研究了睡眠状态下记忆的信息处理过程及其脑功能机制,实现在睡眠状态下靶向调控记忆编码、巩固和情绪加工等,开辟了基于睡眠的干预信息处理的新范式。在Science、JAMA Psychiatry、Biol Psychiatry、J Neurosci 等著名国际期刊上发表SCI论文200余篇,总引用1万余次。研究成果曾先后获得教育部高等学校科学研究优秀成果奖(自然科学奖)一等奖、中华医学科技奖一等奖和二等奖、国家自然科学奖二等奖等。

在生物精神病学领域,采用分子遗传学、神经生化学、神经影像学、神经电生理学、精神药理学等技术,探讨精神分裂症、孤独症、老年痴呆、情感障碍等常见精神障碍的病理生理机制、药物治疗新靶点及临床治疗新方法,以及迟发性运动障碍病理机制和治疗新方法。在国家重点研发计划、“863”计划、“973”计划、国家自然科学基金等项目的资助下,创建了较稳固的全国多中心临床医学研究的协同研究网络平台,建立了中国汉族人群常见精神障碍的临床、脑影像学和分子遗传学等多维度大数据库及生物样本库。代表性学术论著发表在Nat Genet、Mol Psychiatry、Lancet Psychiatry、Am J Psychiatry、Biol Psychiatry、Proc Natl Acad Sci USA等领域内TOP期刊,在国内外产生了重要的学术影响。在中国汉族人群中发现精神分裂症和孤独症发病风险及疗效个体化差异的新型易感基因及特征性的脑影像学指标; 采用药物基因组学技术发现抗精神病药疗效和不良反应个体差异的易感基因;借助细胞和动物模型阐述了精神分裂症和孤独症等的新型的发病机制;针对迟发性运动障碍的中药治疗已纳入美国神经科临床治疗指南。

在社会精神病学领域,医院引进和研发适合中国国情的各类精神障碍流行病学调查工具, 指导和培训多省市社区人群精神障碍流行病学研究。主持全国精神障碍流行病学调查和疾病负担研究,完成首次全国31个省市自治区精神障碍患病率和卫生服务利用调查;完成中国精神残疾标准制定;研究老年痴呆筛查、诊断工具和痴呆照顾者干预措施;建立自杀预防研究培训网络;进行重复经颅磁刺激等最新治疗方法治疗精神障碍的临床流行病学研究;开展人格障碍及网络使用障碍流行病学研究。自从2000年以来,先后承担了国家级、部委级、北京大学等科研课题,参与有影响力的国际合作研究;目前承担的“十三五”国家重点研发计划“中国精神障碍队列研究”是国内一流、国际瞩目的精神障碍流行病学研究。主编十余部教材和专著;在Lancet、JAMA等各级杂志发表学术文章300余篇,其中SCI论文100余篇。近年来多次荣获华夏医学科技奖等科技进步奖。

在儿童精神病学领域,致力于注意缺陷多动障碍(ADHD)和相关破坏行为问题的病因及发病机制、治疗、预后和成人期ADHD的系列研究,开展儿童孤独症、创伤后应激障碍、儿童精神分裂症等儿童期重要精神障碍的临床与应用基础研究, 先后承担国家自然科学基金、科技部“十一五”支撑计划、973计划、国家重点研发计划、原卫生部、教育部、北京市科委等多项基金课题,在病因学、临床评定和治疗方面均取得较为突出的成绩。目前拥有全球最大的国际标准化的汉族儿童ADHD临床与生物样本库,ADHD系列研究已成为全国儿童精神病学临床研究领域最大的临床研究示范平台。研究成果曾获中华医学科技奖贰等奖。先后在国内外权威期刊发表论著300余篇,SCI期刊收录100余篇,代表性论著发表在Mol Psychiatry, Biol Psychiatry, Neuropsychopharmacol, J Neurosci, J Am Acad Child Adolesc Psychiatry等著名国际期刊。

在临床精神病学领域,着重于以各类主要精神障碍为中心的临床与应用研究、精神药物临床研究、心理治疗理论与实践研究、精神行为与神经认知评估工具的开发与应用研究等;主要开展精神分裂症、阿尔茨海默病及轻度认知障碍、老年期抑郁症、双相情感障碍、重性抑郁障碍等常见精神障碍的临床与应用基础研究,积极探索构建主要精神障碍多中心临床研究平台的工作机制,创建了较稳固的全国多中心协同研究网络;在相关疾病的神经生物学机制、早期诊断生物标记物、临床评估与早期干预等领域取得了重要进展。多次承担国家重点研发计划、科技部“十一五”支撑计划、“973”计划、“863”计划、国家自然科学基金、北京市科委、美国NIH国际合作等基金课题;主编专著近30部;发表SCI论文100余篇,代表性论著发表在World Psychiatry、Mol Psychiatry、Am J Psychiatry等高质量国际期刊上;最先揭示了遗传特征对AD大脑功能连接组学的影响; 领衔建立MATRICS共识认知成套测验(MCCB)中国城市常模,出版《MCCB中国常模手册》,为我国人群的神经认知测验提供了科学标准;采用PAD实现认知测验的构建方法获国家专利一项;首创建立我国特色痴呆照护辅导技术,提出认知障碍全程管理理念,建立的社区痴呆管理与服务模式被WHO西太区办公室采纳。

在精神药理学研究领域,药理研究室结合基础与临床资源,开展精神疾病的新药研发、病理机制及其临床治疗学研究工作。在情感障碍研究方向,采用先进的分子遗传学、神经生物学、精神药理学及功能影像学等技术或理论,对情感障碍进行系列开拓性研究,并取得重要成果。

(1)已建立了高效度精神疾病动物模型,利用转基因动物及病毒靶点操控技术,研究了抑郁症的病理机制,首次观察到疾病特异的认知损害表型,发现calbindin、nectin3等与疾病发生和治疗相关的靶点分子。相关成果发表于Nature Neuroscience、Neuropsychopharmacology、Cell Reports等重要杂志。

(2)已建立2000余例涵盖临床特征、遗传学及脑影像学数据的情感障碍大样本库,全病程追踪精神疾病发生发展的规律,寻找精神疾病诊断和个体治疗相关的客观生物学标记,并借助机器学习方法建立情感障碍诊断和治疗模型,已取得丰富成果。部分结果发表于NeuroImage、Human Brain Mapping、Psychological Medicine等重要杂志。

(3)通过承担科技部“十二五”重大新药创制、“重大科学研究计划”、“国家科技支撑项目” 、“北京市科委脑认知与脑计划领域项目”和“首发基金联合攻关项目”等,已建立规范的伦理审查、标准化的电子数据采集与评估系统、生物样本采集与保存流程。并且成为目前国家精神心理临床医学研究中心、全球及全国多中心临床研究和基础研究的支撑平台。目前正在承担多个国家自然科学基金项目(包括重点项目)与首都卫生发展科研专项自主创新项目, 主持或参与多项新药I–IV期临床研究和药物规范化治疗研究。研究团队共发表SCI论文100余篇,累计影响因子400分,他引千余次。2020年9月,研究室获得2019年度北京市科技奖-自然科学奖二等奖(基于基础和临床的抑郁症诊疗生物学标记研究)。

为了加强抑郁症的健康教育活动,研究室于2018年4月创建了专属科普公众号-“心晴指引”。通过专业的科普文章及量表测评,帮助抑郁症患者早期识别及早期干预。通过全方位的科普教育与推广,提高了大众对疾病的理性认识,减轻病耻感。

目前研究室完成了多名博士研究生与硕士研究生的培养,他们已经在精神病学的科学研究、临床、医药研发等领域崭露头角,成为行业的骨干力量。

人才培养

医院秉承北大医学的优秀教学传统,以朝气蓬勃、学风严谨的教师队伍承担北京大学本科生、硕士生、博士生、博士后人员、住院医师规范化培训学员、专科医师规范化培训学员、进修以及研修人员的全部精神病学教学和教学改革任务。同时还承担北京协和医院本科生、住培生教学以及北京师范大学研究生教学任务。

2002年医院被批准为精神病学国家级继续医学教育基地,每年为国家举办数十项国家级继续医学教育项目,为全国精神卫生事业培训各项人才。许多培训项目连续举办多年,形成了品牌效应。

2006年医院被北京市卫生局认定为北京市精神科住院医师规范化培训基地,承担培养北京地区精神科住院医师的任务。2014年,医院成功申报成为第一批国家住院医师规范化培训基地。2020年医院成为国家重点建设住院医师规范化培训基地。医院同时也是中国医师协会毕业后教育委员会精神科专委会及北京市住院医师规范化培训精神科专委会的主委单位。

医院现有博士研究生导师13人,硕士研究生导师27人。随着医院招收研究生数量逐年增加,每年在读研究生约150名,这些学生已成为医院各项临床和基础研究工作的生力军。医院每年为全国各地输送四十余名获得学位的硕士和博士,这些高素质的专业人才很多成为了地方或所在院校的领导、学科骨干乃至带头人。

在国家医疗卫生人员专业资质认证方面,全面参与并引领精神卫生领域的执业医师资格考试、卫生部中级职称考试以及高级职称考试。医院还是WHO精神卫生研究和培训协作中心,与世界多所著名大学有人才交流和业务联系,医院始终以培养具有国际化视野的精神医学人才为己任, 服务国家,引领精神医学的未来。

学术交流和对外合作

北京大学第六医院是北京大学精神病学与精神卫生学的临床医疗、人才培训与科学研究基地, 是世界卫生组织(WHO)北京精神卫生研究和培训协作中心,也是中国疾病预防控制中心的精神卫生中心。多年来,北大六院积极开展对外学术交流,引进先进技术,大力培养人才,极大促进了北京大学精神医学学科的全面发展,同时也在国际舞台赢得声誉。

北大六院与全球包括与耶鲁大学、哈佛大学、牛津大学、多伦多大学、伦敦国王学院、墨尔本大学、荷兰阿姆斯特丹大学、挪威医学会、香港中文大学等在内的多个国家和地区的高校、研究所进行了医教研领域的全方位合作,与伦敦国王学院、墨尔本大学、香港中文大学等高校签署合作备忘录,同时与约翰霍普金斯大学共建北京大学-Lieber转化神经精神医学联合研究所。医院定期邀请国际知名高校、研究机构、医院等的科研人员、医护人员来访并进行深入交流,有利推动了我国精神医学的发展。

北大六院医教研人员积极组织并参加高层次的国际学术交流活动,包括第一届国际森田疗法大会、世界精神病学协会首次亚太区域会议、国际老年精神病学会北京地区会议、国际精神药理学会亚太地区大会、国际预防自杀协会(IASP)世界大会、中韩日BESETO国际精神病学会议、国际老年精神病学学会年会、中国睡眠与心身医学论坛、北大医学孤独症国际论坛等。在国际大会上汇报我国精神疾病临床治疗、基础研究等领域的最新进展,与来自全球的研究学者和团队进行了深度交流,有助于我国精神疾病领域临床、科研、教学、护理等方面的发展。

公共精神卫生服务

近些年,党和政府对公共精神卫生工作的重视程度不断增加。2002年,原卫生部批准中国疾病预防控制中心(CDC)成立精神卫生中心,挂靠在医院,协助国家制定相关政策法规等。2004年, 原卫生部-财政部联合启动中央补助地方严重精神障碍管理治疗项目(简称686项目)。2006年,原卫生部成立国家精神卫生项目办公室,设立在医院,承担国家级精神卫生防治技术指导和管理机构职能。2007年,医院成立公共卫生事业部,承担国家精神卫生项目办公室职责,协调全院力量开展全国精神卫生工作技术指导,承担“686项目”,2015年6月国家6部委联合启动的“全国精神卫生综合管理试点工作”,2019年1月国家10部委联合启动的“全国社会心理服务体系建设试点工作”, 以及“国家严重精神障碍信息系统”(简称信息系统)等的日常管理工作。

“686项目”经验产出的《严重精神障碍管理治疗工作规范》等直接用于国家医改中基本公共卫生均等化服务项目,也被“三甲医院评审标准”所采纳,项目已从60个示范区县逐步扩大至全国所有区县。2011年8月,覆盖全国的“信息系统”正式开通,其基本数据集纳入了《中华人民共和国卫生行业标准》。通过“全国精神卫生综合管理试点工作”形成精神卫生综合管理最佳实践案例,拟在全国推广应用。

开展大量政策和服务研究,在国家重要政策、法规和规范的制定中提供了重要的学术支持,包括《中国精神卫生工作规划(2002-2010年)》《关于进一步加强精神卫生工作的指导意见》《全国精神卫生工作体系发展指导纲要(2008-2015年)》《中华人民共和国精神卫生法》《全国精神卫生工作规划(2015-2020年)》《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动(2019-2030年)》《健康中国行动——儿童青少年心理健康行动方案(2019-2022年)》《关于加强心理健康服务的指导意见》《加快精神障碍社区康复服务发展的意见》《国家基本公共卫生服务规范》《严重精神障碍管理治疗工作规范》《关于探索开展抑郁症、老年痴呆防治特色服务工作的通知》等。

组织专业团队制作了精神卫生知识系列科普动画、抗疫相关心理调适小视频等多种宣传材料,通过各种方式进行广泛传播,呼吁全社会共同参与和支持精神卫生工作。自2010年启动“蓝图骨干培训”,每年开展健康教育、医疗质量、平衡康复、同伴支持、心理危机干预、精神卫生法等培训;助力脱贫攻坚,援助部分西部地区开展精神卫生防治管理培训。在重大灾难和突发公共卫生事件中,医院多次派出心理危机干预医疗队开展心理救援工作,开展各类培训,为我国心理危机干预队伍的建设做出了重要贡献。

首都医科大学附属北京世纪坛医院(北京铁路总医院),原为铁道部北京铁路总医院,创建于1915年,是有着百年悠久历史的集医、教、研、防于一体的综合性三级甲等医院,是首都医科大学附属医院、首都医科大学肿瘤医学院和北京大学第九临床医学院。1989年通过全国首批三级甲等医院评审,先后被卫生部授予“全国百佳医院”、世界卫生组织授予“爱婴医院”、铁道部授予“铁路十佳医院”、北京市卫生局授予首都地区综合医院“双十佳人民满意医院”等称号。自2001年以来,医院被评为中央国家机关文明单位和首都文明单位。2008年,医院被认定为北京市医疗保险定点A类医院。2013年,医院成为首都医科大学附属北京世纪坛医院医疗联合体核心单位,2013年8月,医院荣获全国援外医疗工作先进集体、首批国家级全科医生规范化培训基地、北京市健康促进示范基地;肿瘤治疗性疫苗实验室成为北京市重点实验室。2014年成为北京市高危孕产妇市级抢救指定医院。2015年,医院被评为北京市“十佳”住院医师规范化培训基地、肿瘤免疫治疗北京市国际科技合作基地及北京市尿液细胞分子诊断重点实验室。医院与美国杜克大学、英国卡迪夫大学和美国Advocate Christ 医疗中心建立科研和人才培养合作关系;与德国汉堡大学儿童血液肿瘤中心建立临床合作项目,与军事医学科学院基础医学研究所共建转化医学研究中心。

医院毗邻北京中华世纪坛,位于北京西客站北侧,占地面积7.28万平方米,建筑面积10.4万平方米,固定资产12.99亿元。设有50个临床科室、7个门诊科室,8个医技科室、中心实验室及药物Ι期临床试验研究室,编制床位1100张,拥有PET-CT、256层飞利浦ICT机、飞利浦3.0T磁共振成像系统、医用直线加速器等大型现代化医疗设备。医院在职职工2300余人,高级职称专家300余人,硕士、博士和博士后人员500余人,国内资深知名专家数十名。

医院重点学科有肿瘤内科、中医内科、变态反应科、胃肠肿瘤及肝胆肿瘤外科、腹膜肿瘤外科、消化内科、医学检验科。医院重点发展学科是心血管内科、介入治疗科、妇产科、血管外科、结直肠肿瘤外科、神经与精神科、脊柱外科、呼吸内科、药剂科;淋巴外科、干部医疗科、手术室麻醉科、耳鼻咽喉头颈外科、神经外科、脑胶质瘤科被评为医院特色学科。

肿瘤中心是全国成立最早、专业齐全的肿瘤学科之一,2008年,首都医科大学在医院挂牌成立肿瘤学系和临床肿瘤中心。中心拥有9个临床科室、1个肿瘤研究室及1个转化医学中心,同时拥有一批国内外著名的肿瘤专家,依托北京市肿瘤治疗性疫苗重点实验室、肿瘤细胞免疫治疗研究中心、北京市中西医结合肿瘤研究所、肿瘤药物一期临床实验室和中心实验室这五个平台,在肿瘤专业的基础研究、临床研究方面独占鳌头,形成了肿瘤早期筛查、早期诊断、手术治疗、化疗联合免疫治疗、介入治疗、中西医结合治疗等诊疗特色,并打造了肿瘤多学科联合诊疗、肿瘤微创治疗的特色诊疗技术。

国际知名的医院腹膜癌诊疗中心,在国内率先开展了腹膜癌的规范化细胞减灭术加腹腔热灌注化疗术,大幅度提高了病人的生存率。消化内镜诊疗中心较早开展早期食道癌、胃癌、结肠癌、癌前病变的内镜下诊断及治疗,技术全面而精湛。

近几年医院肿瘤微创治疗发展迅速,运用腔镜技术开展胃肠道、结直肠、肝胆、妇科、呼吸系统、神经系统及泌尿系统等肿瘤微创术治疗技术处于国内先进水平。另外,在头颈肿瘤、骨肿瘤、超低位直肠癌、乳腺肿瘤、脑胶质瘤、儿童实体瘤及淋巴瘤等方面的治疗独具特色,为患者量身打造科学化的诊疗方案。

在以肿瘤专业为核心发展的同时,医院其他学科也迅速发展,成绩斐然。2013年变态反应科获得国家临床重点专科建设项目。在花粉过敏症、食物过敏及过敏疑难症等方面的临床科研与国际接轨,形成知名品牌。中医内科是国家中医药管理局中医糖尿病重点专科和国家中医内分泌临床重点专科建设项目,积极创建“北京市中西医结合肿瘤临床诊疗中心”。医学检验科是北京市尿液细胞分子诊断重点实验室,通过(CAP)认可、校准实验室的国家ISO175025认可及ISO15189医学实验室认可。淋巴外科是国内**专业化从事淋巴管疾病诊断与治疗的学科,淋巴水肿和乳糜回流障碍诊治技术处于国际领先地位。药剂科在医院制剂、临床药学研究、数字化药房、自动化摆药、精准化配制等方面业内领先,临床合理用药生物特征谱学评价实验室为北京市重点实验室。中医骨伤科“葛氏捏筋拍打疗法”是国家非物质文化遗产,在国内外享有盛誉。医院还重点打造了冠心病的介入治疗、急性脑梗塞的超早期溶栓及血管内治疗、肥胖症及糖尿病的手术治疗、妇科内分泌疾病及高危孕产妇的抢救治疗、老年病综合评估及高龄病人的麻醉手术治疗、脑积水的微创治疗、周围血管病的综合治疗、矫形骨科、中医肛肠等多个特色医疗项目。

医院目前拥有博士、硕士培养点36个,博士后流动站1个,北京市住院医师培训基地13个,是卫生部认证的药物临床试验机构;设有清洁级动物实验室、分子生物学实验室、病理形态学实验室、血液实验室和肿瘤研究室,为临床和科研提供了有力保障。近5年来获得省部级以上科研项目237项,发表期刊论文1349篇,其中高水平SCI文章174篇,平均年增长率25.6%,多次获国家和省部级科技进步奖。近年来在我院学习、实习、毕业的北京大学医学部和首都医科大学本科学生、硕士、博士千余名。

医院全力打造“技术、服务、管理”三大品牌,以学科建设、医疗质量、服务水平为核心落实医院品牌建设,倡导以人为本的健康医疗服务模式,以“病人的生命、健康和满意高于一切”为服务宗旨,十三五战略定位为全面建设“强专科、大综合”,以肿瘤为特色、各学科协同发展的现代化、学院型品牌医院。

肩负着神圣使命的中国人民解放军海军总医院,迎着共和国的旭日,沿着中国人民解放军海军发展壮大的轨迹,自1954年周恩来总理亲自批准建院以来,经过几代人的艰苦创业和不懈奋斗,以“至精、至诚、至爱、至和”为院训,以“面向海洋、面向官兵、面向患者、医德高尚、医术精湛、医风和谐”为院风,现已建成集医疗、保健、教学、科研、预防为一体的大型现代化综合性三级甲等医院。

医院现有专业科室56个,展开床位1776余张,其中内科大楼1013张,外科楼763张,拥有耳鼻咽喉科、神经外科、高压氧科、优生优育指导中心和航海航空医学中心5个全军医学专科中心;拥有腰椎间盘疾病诊治中心、结节病中心和视光学疾病中心3个全军专病中心;拥有海军神经疾病研究所和核医学科、骨科、呼吸内科、心血管内科、眼科5个海军医学专科中心;医院作为博士后科研工作站,是第二军医大学、南方医科大学、安徽医科大学三所高等学府的临床医学院;是全军神经疾病护理示范基地;是国家药物临床试验机构。

医院先后斥资4.5亿元,引进现代化大型高压氧舱群、高低压两用舱、北京市第一台256层CT和国内最大最完善自动化检验流水线等一系列高端医疗硬件设备;拥有全国优秀共产党员、白求恩奖章获得者冯理达,海军首位国际南丁格尔奖获得者、第三届全国道德模范王文珍等一批先进典型;拥有硕士以上学历医务人员400余人。

医院软硬件设施齐备,学科人才梯次合理,科研技术实力雄厚,年开展新技术、新业务100余项,累计获国家与军队科技成果奖600余项。医院是被总部评为首批“三级甲等医院”,连续三年荣获“全军优质服务白求恩杯”,连续七次被总后评为“全军为部队服务先进医院”。

医院着眼提高海上医疗卫勤保障能力,不断加大医疗科研力度,逼近实战锤炼海上医疗队,铸造出强有力的海上医疗卫勤保障力量,先后执行抗击非典、抗震救灾、庆祝海军建军60周年多国海军活动、全员满装满负荷检验性训练、新型海上医疗装备保障能力检验演示等多次任务,圆满完成“和谐使命-2010”、出访亚非五国及为亚丁湾护航官兵服务、“和谐使命-2011”任务,受到各级首长、广大官兵、到访国官员和民众的高度赞誉。

岁月载沧桑,前程胜似锦。站在新的起点,海军总医院全体医护人员坚持以“姓军为兵”为宗旨,本着“从严治院、质量建院、特色立院、科技兴院”的理念踏上跨越发展的征程,努力打造官兵满意、百姓称心的现代化综合性医院。

空军特色医学中心(原中国人民解放军空军总医院)位于北京市海淀区阜成路西钓鱼台,东侧毗邻高耸入云的中央电视发射塔和碧波荡漾的玉渊潭公园,西南侧环绕着清澈蜿蜒的昆玉河。目前,总占地面积15万平方米,总建筑面积约30万平方米。

医院始建于1950年5月,1956年10月25日正式开院,是新中国军事航空医学的发源地。主要承担空军飞行人员航空病、常见病诊疗防治研究及医学鉴定任务;承担预备航天员的体检选拔任务;承担空军部队及联勤部队官兵的健康保障和疾病救治;还面向人民群众提供优质医疗服务。已发展成为一所集医疗、教学、科研和预防保健为一体的大型现代化综合性三级甲等医院。

医院目前实际展开床位1000多张,拥有高端诊疗设备总价值6亿多元。年门诊量200多万人次,收治量约4万人次。患者诊疗全过程实现了数字化和信息化管理。患者综合满意率达到98%以上。

医院学科设置齐全,拥有50多个临床、医技科室,拥有皮肤科、中西医结合正骨治疗科、中医科3个国家中医药管理局重点学科和专科、专病中心,1个全军皮肤病研究所,8个全军医学专科、专病中心,1个国家药物临床试验机构及全军临床药理基地,设有飞行学员医学选拔中心及一批特色学科。

医院专业人才璀璨,现拥有全军科技领军人才培养对象1人,空军首席专家1人,空军级专家13人,高层次科技人才75人;18人享受政府特殊津贴。副主任医师以上专业技术人员近300人,博士、硕士研究生学历近400人。医院是空军军医大学、安徽医科大学等10余所高等院校的临床教学医院;医院11个专业获批为国家级住院医师规范化培训基地;拥有博士、硕士研究生导师120多名;博士、硕士联合授权点34个;在站博士后10余名,在院研究生、实习生、进修生及住院医师600余名,已成为军队医学人才的重要基地。

医院积极追踪医学前沿,开展了肝、肾移植,胰肾联合移植,眼角膜移植等多器官移植应用研究;半相合骨髓移植、干细胞移植临床研究;三维适形定向放射治疗肿瘤应用研究;纤维内窥镜技术应用研究;各种激光治疗技术应用研究;飞行员飞行心理指导干预;以及腹腔镜、关节镜等各类介入微创技术等。圆满完成航天 “921工程”、第二批预备航天员和首批女预备航天员的初选任务。一批临床航空医学项目成功立项或获奖,成功开展2项军队“十二五”后勤重大科研项目,1项获得军队科技进步一等奖。多年来,共获得各类科研奖项735项,高等级奖励88项。“十二五”以来,承担在研国家、军队及北京市重点课题110余项,获得军队和北京市三等奖以上科研成果36项。医院还与国内外多所知名高校以及医疗、科研机构建立了交流合作关系。

医院始终把为部队服务放在首位,在确保部队官兵诊疗的同时,每年组派医疗队深入边远基层部队开展巡回医疗、技术培训和对口支援。圆满完成抗美援越、国庆60周年大阅兵、纪念抗战胜利70周年大阅兵等卫勤保障任务,圆满完成唐山大地震、汶川大地震、98抗洪、抗击非典、奥运安保、“心蕾工程”等医疗救援保障任务。

医院秉承德技双馨的价值追求,“精益求精、满腔热忱”的主题院训深入人心,先后涌现出“全国抗震救灾英雄集体”“全国拥政爱民模范单位 ”“首都十大健康卫士——蔡瑞康”等模范群体和先进个人;干部病房荣立集体二等功,9人荣记个人二等功;10余人获得全国、全军表彰;5人次被评为全国“三八”红旗手;6人当选为党的十三大到十九大代表,1人当选十二届全国人大代表。医院被评为“全国百强医院”“2011年改革创新医院”“全军为部队服务先进医院”“全军优秀医院”“军队研究型医院示范单位”,医院党委多次被空军党委评为师旅级先进党委。

在实现中国梦、强军梦的伟大征程中,在全面建设现代空军卫勤的火热实践中,空军总医院将进一步继承和发扬优良传统和伟大精神,忠诚使命,优质服务,不断超越,让美好的明天更加辉煌和灿烂!

三级甲等 综合医院 国营

北京协和医院是集医疗、教学、科研于一体的现代化综合三级甲等医院,是国家卫生健康委指定的全国疑难重症诊治指导中心,最早承

三级甲等 综合医院 国营

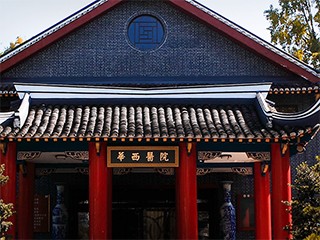

锦江春色来天地,玉垒浮云变古今。在中国历史文化名城成都市锦江万里桥头的华西坝,有一座闻名遐迩的医学城,她就是四川大学华

三级甲等 综合医院 国营

一、历史沿革中国人民解放军总医院前身是中国协和医学院第二临床学院,1953年10月,总后方勤务部卫生部决定将“中

三级甲等 综合医院 国营

复旦大学附属中山医院是国家卫生健康委员会委属事业单位,是复旦大学附属综合性教学医院。医院开业于1937年,是中国人创建和

三级甲等 综合医院 国营

瑞金医院建于1907年,原名广慈医院,是一所集医疗、教学、科研为一体的三级甲等综合性医院,有着百年的深厚底蕴。医院占地